مقالات

عام على سقوط النظام: هل ما زالت «الدولة» قائمة في سوريا؟

غياث عباس ما الذي نعنيه بـ«الدولة»؟ سنستخدم تعريف ماكس فيبر للدولة: الجماعة البشرية التي تنجح داخل إقليمٍ محدّد في احتكار العنف المادي المشروع؛ أي إن

عام على سقوط النظام: ملفات عالقة

بعد عام على سقوط النظام، ما زالت سورية رهينة ملفات عالقة ومتناقضات يصعب على سلطة الأمر الواقع (السلطة الانتقالية) حلّها أو حتى تجاوزها. بعض هذه

في ذكرى السقوط: ما الذي تغيّر؟

قبل سقوط النظام السابق ببضعة أشهر، كثيراً ما دارت حوارات في الأوساط السورية حول كيفية إنهاء حالة الجمود، الذي كان قد أدخل البلاد في حالة

تقرير سياسي: عام كامل من حكم سلطة الامر الواقع

تجمع سوريا الديمقراطية– المكتب التنفيذي تقرير سياسي عن عام كامل من حكم سلطة الأمر الواقع الانتقالية إثر سقوط النظام الدكتاتوري الأسدي مقدمة مضى عام

تركيا والولايات المتحدة: من التوتر إلى التحالف الصامت؟

بعد فوز دونالد ترامب مجددًا ووصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بدا أن صفحة جديدة تُفتح مع أنقرة. لكن ذاكرة السنوات السابقة لا تُمحى

حول مشكل الأقليات وخصوصيته ضمن السياق السوري

ينطرح مشكل الأقليات القومية، الإثنية والدينية عندما يتعرقل مشروع بناء الأمة أو مشروع بناء الأغلبية الاجتماعية السياسيةالأوضاع الإمبريالية هي المسؤول الأساسي عن هذه العرقلة وهذا

عن يهود سورية: هل هُجّروا أم هاجروا؟

مؤخراً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومعها الجرائد والمجلات بخبر ترشح أميركي – سوري إلى مجلس الشعب في سورية واسمه “هنري حمرة” ممثلاً عن دمشق. كان

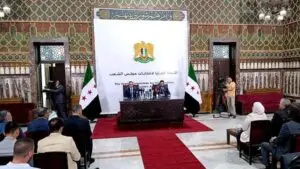

مجلس الانتقال المنقوص

تشكّل في 5 تشرين الأول/ أكتوبر أول برلمان بعد سقوط النظام الأسد، في “انتخابات” جرى التسويق لها باعتبارها “الانتخابات الحرّة الأولى منذ 6 عقود”، على

طفلة ومقص للشاربين ودلّة قهوة وفنجان

نقسام كبير تشهده الجالية السورية في الولايات المتحدة من بعد زيارة رئيس سلطة الامر الواقع (السلطة الانتقالية) ، أحمد الشرع، إلى الولايات المتحدة. فقد خرجت

سورية العهد الجديد: عن وهم “نموذج سنغافورة” وإعادة إعمار “ألمانيا”

“إن أهم سبب هو أن الدول عقدت العزم على النمو، ولذلك فإن المشاركة في هذه العملية هي السبيل الوحيد الذي يتيح لنا فرصة توجيه هذا

من يُسلّح يُقرّر

“إن المساعدات الخارجية هي أسلوب تحافظ بواسطته الولايات المتحدة على مركز النفوذ والهيمنة في أنحاء العالم، وتدعم عدداً كبيراً من البلاد التي كان لا بد

دعوة للعمل السياسي في سورية

يقول “نيكولاس بولانتزاس” في كتابه “السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية” أن جهاز الدولة البورجوازية، على الصعيد السياسي، لا يقف أمام المواطنين على اعتبارهم مواطنين متساويين في

اختطاف صوت الطائفة: حين يعيد “بيان العلويين” إنتاج خطاب النظامين معا

صدر مؤخرًا بيان موجّه إلى المجتمع الدولي باسم “ممثلي الطائفة العلوية في سوريا”، يطالب بتدخل خارجي لحمايتهم، وصولًا إلى استفتاء لتقرير المصير وحكم ذاتي. وبعيدًا